Les magasiniers des laines

Préparation et stockage des matières premières

6 min

Lucile, Georges, Myriam, Jocelyne, Marie-Emmanuelle, Laurence, Catherine, Marie-Jeanne et Hélène travaillent dans différents magasins de laines du Mobilier national. Leur métier est peu connu et pourtant il participe au bon déroulement des tissages ou des restaurations de tapisseries et de tapis... Nous les suivons.

Introduction

Les laines utilisées pour la fabrication des tapis et tapisseries des manufactures nationales ne se trouvent pas dans le commerce. Le Mobilier national achète donc des matières premières (laines, mais aussi lin et soie) et se charge ensuite de la teinture, du conditionnement et du stockage des laines prêtes à l'emploi pour les manufactures. Ces stocks sont gérés par les magasiniers. Leur rôle est notamment de préparer les laines pour passer des écheveaux aux broches, gérer les quantités et organiser les réserves.

Le Mobilier national compte sept magasins de laine :

- cinq pour les trois manufactures ;

- un à l’atelier de restauration de tapisserie ;

- un à l’atelier de restauration de tapis ;

Ils ont chacun des spécificités mais aussi de nombreux points communs.

Les matières premières

Les magasins des manufactures gèrent principalement de la laine, du coton et du lin.

La laine sert pour le tissage mais également pour les fils de chaîne en haute lisse et Savonnerie. Elle peut être de différentes grosseurs mais la plus répandue est de la 2/7 pour le tissage.

La basse lisse utilise du coton pour ses chaînes. Toutes les lisses* sont en coton.

Le lin est surtout utilisé en savonnerie pour les duites* et la trame mais il sert également pour les tissages, notamment pour obtenir du blanc qui ne peut pas se réaliser en laine.

Les ateliers qui créent ou restaurent de la tapisserie utilisent aussi de la soie.

Enfin, seul le magasin de restauration de tapisseries utilise encore des fils d’or et d’argent !

* définitions ci-dessous.

D’où vient la laine ?

Les plus grands élevages de Mérinos se trouvent aujourd’hui en Australie ou en Nouvelle-Zélande.

Les fournisseurs de laines sont appelés des retordeurs car ils effectuent la torsade des brins de laine qui lui donne sa qualité.

Les manufactures du Mobilier national achètent 1,5 tonne de laine tous les deux ans environ. Les ateliers de restauration de tapisserie et de tapis gèrent leurs propres achats de matières premières.

En 2020, un travail est mené pour acquérir aussi des laines françaises.

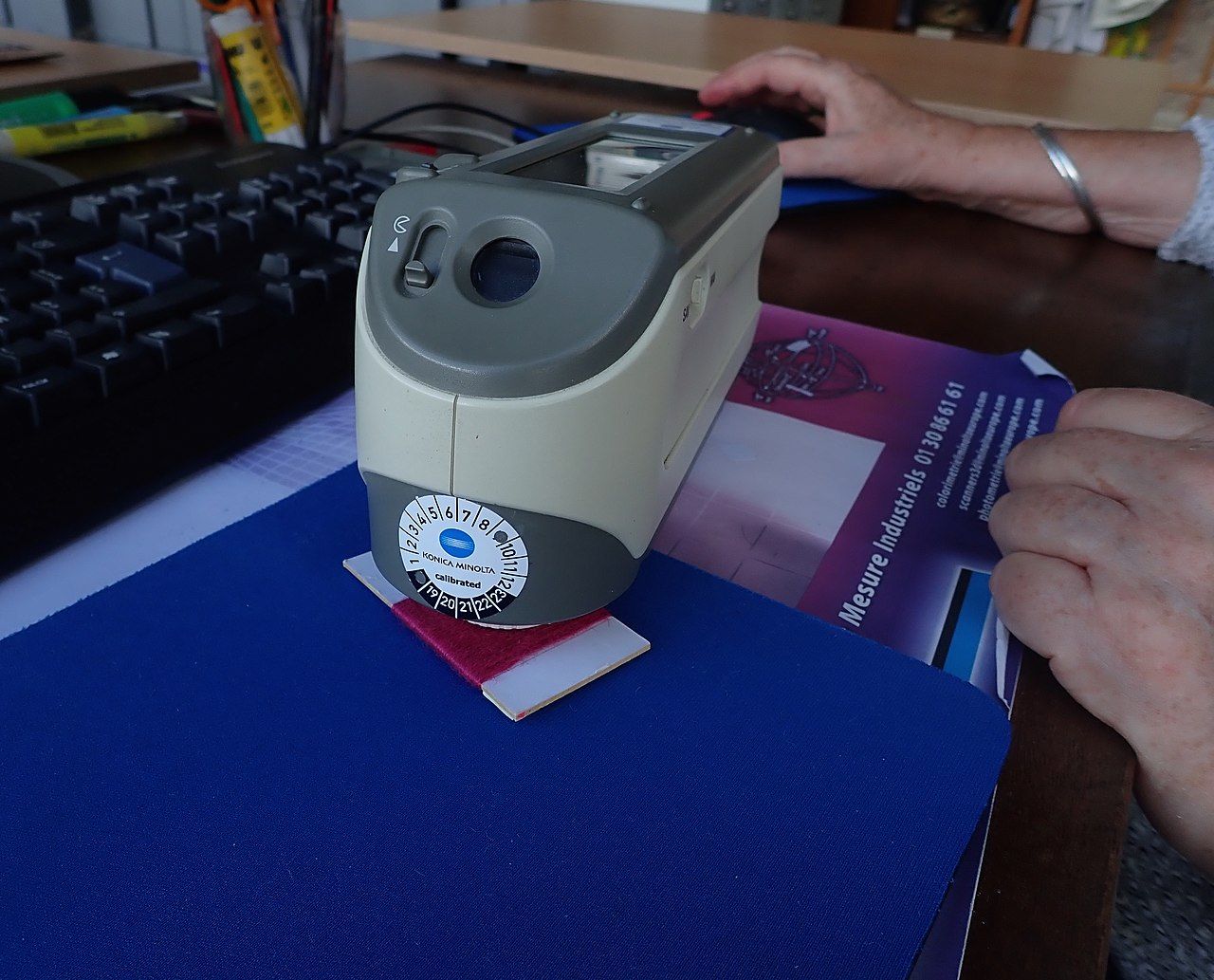

Gardiens des couleurs

À l’origine, les magasins de laine étaient tenus par un intendant qui s’occupait de garder le stock des laines teintes selon une gamme de couleurs assez restreinte basée sur les cartons des peintres de l’époque. Au XIXe siècle, les couleurs étaient répertoriées selon la nomenclature de Chevreul, certains magasins des manufactures en ont gardé des flutes et des bobines témoins.

Petit à petit, la gamme s’est étendue en fonction des modèles proposés par les artistes et, à partir du XXe siècle, les manufactures ont décidé de teindre uniquement les laines qui seraient utilisées. C’est la pratique actuelle.

De la conception à la finition

Pour les manufactures, le magasinier est présent du début à la fin du tissage. Au démarrage d’un projet, le chef de pièce fait son choix de couleurs grâce au nuancier et calcule le "kilotage" par couleur. La première mission du magasinier est de vérifier s’il existe dans le stock la couleur et la quantité suffisante de laine. Il peut faire appel à ses collègues des autres magasins à condition que la grosseur de la laine soit identique. Le chef de pièce transmet ensuite une demande de teinture pour les couleurs manquantes.

Les laines nouvellement teintes sont pesées à leur arrivée au magasin, car il y a parfois de la treinte*, puis le magasinier transforme les écheveaux* de 100 g en une première série de bobines. Cette opération se fait sur des rouets manuels ou électriques qui produisent toujours un peu de jarre*. Le stock de laine et les bobines sont rangés dans des placards à l’abri de la lumière. À chaque placard correspond un projet de tissage. Au fur et à mesure de l’avancée du tissage, le magasinier refait des bobines pour les lissiers qui préparent eux-mêmes leurs flûtes ou leurs broches. Le magasinier doit toujours anticiper la demande. Enfin, quand la tapisserie ou le tapis est achevé, le magasinier calcule le poids de chaque couleur de laine restante pour déterminer la quantité totale utilisée et la quantité réutilisable pour une autre pièce. Pour les ateliers de restauration, les gammes de couleurs sont assez différentes.

Avec la généralisation du réseau informatique, les magasins des manufactures partagent leurs données plus facilement. Certains, comme à Lodève, ont déjà entièrement informatisé la gestion des stocks. Cette petite révolution informatique passe d’abord par un travail d’harmonisation des références d’un magasin à l’autre, en collaboration étroite avec le NIMES*. Une chose restera toujours intacte dans ce métier : l’amour des matières et le sens du service aux autres.

Lexique

- Définition Lisse ou lice :

- Cordelette fixée sur une barre en bois qui sert à ouvrir le "pas".

- Définition Duite :

- Fil double de lin passé entre chaque rangée de points noués d’un tapis.

- Définition Écheveau :

- Enroulement circulaire et en spirale du fil.

- Définition Jarre :

- Poils qui s’échappent de la laine au moment de sa mise en bobine.

- Définition Treinte :

- Différence de poids d’une matière première avant et après sa teinture.

- Définition NIMES :

- Nuancier informatisé des manufactures.

Les différentes bobines sont installées sur un cantre. Les trois fils sont réunis ensemble via un rouet sur des flûtes ou broches selon la manufacture.

S. Vatar, "Les Magasins des laines", MN Info, n° 1, 2010, p. 5, .